康熙字典是免費的在線辭海新華字典查詢網站,內容來源於網絡,如有侵權請及時通知我們刪除。

康熙字典網絡版共收錄48079個漢字,含增補、補遺、考證的漢字,提供漢字起源、字形演變、甲骨文、金文、象形文的查詢,資料翔實且豐富。

康熙字典 創作共享 免費使用 蘇ICP備11037243號

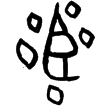

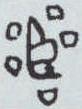

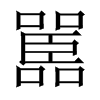

“囂” 本指眾口喧嚷、吵鬧。《說文》: “囂,(眾)聲也。” 最初表達此義的甲骨文寫作 “ ” (讀jí) , 用四 “口” 表示眾口。 金文寫作“

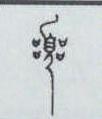

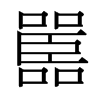

” (讀jí) , 用四 “口” 表示眾口。 金文寫作“ 、

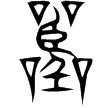

、  ” , 用突出人頭部的 “頁” 和四個 “口” 組成, 描繪出人搖頭晃腦、 大喊大叫的生動情景。 小篆變成兩個字 “

” , 用突出人頭部的 “頁” 和四個 “口” 組成, 描繪出人搖頭晃腦、 大喊大叫的生動情景。 小篆變成兩個字 “ 、

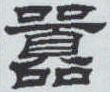

、  ” , 後者省去兩個口。可惜隸書未能據此省略, 仍寫作“

” , 後者省去兩個口。可惜隸書未能據此省略, 仍寫作“ ” 。

” 。

與 “囂” 字形近似但字義相反的有 “嚚” 字。嚚本義是啞。《說文》: “嚚, 語聲也。 從 (㗊) , 臣聲。

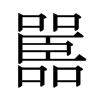

, 臣聲。  , 古文嚚。 ” 筆者以為甲骨文寫作 “

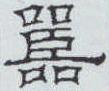

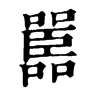

, 古文嚚。 ” 筆者以為甲骨文寫作 “ ” , 用五個 “口” 圍著一個臣仆的 “臣” , 應是眾口斥責臣,而臣不敢吭聲的意思。 “說文古文” 寫作 “

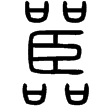

” , 用五個 “口” 圍著一個臣仆的 “臣” , 應是眾口斥責臣,而臣不敢吭聲的意思。 “說文古文” 寫作 “ ” , 在甲骨文的基礎上加一“土” 字,除為使字形端正外,也表示臣伏於地(土)。小篆省去土,寫作 “

” , 在甲骨文的基礎上加一“土” 字,除為使字形端正外,也表示臣伏於地(土)。小篆省去土,寫作 “ ” ; 隸書隨小篆結構寫作 “

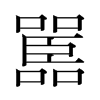

” ; 隸書隨小篆結構寫作 “ ” 。

” 。

圖為 “象形字書畫” 造形

【卷三】【㗊】

『說文解字』

語聲也。从㗊臣聲。𡅚,古文嚚。語巾切

『說文解字注』

(嚚)語聲也。左傳曰。口不道忠。信之言爲嚚。引伸之義也。从㗊。臣聲。語巾切。十二部。

(𡅚)古文嚚。

嚚的部首:口部外筆畫:15筆畫總數:18倉頡號碼:rrslr

四角號碼:66661鄭碼查詢:jjjjBig5編碼:EFBDgb2312碼:none

uni-code:基本区 U+569A首尾分解:口臣部件分解:口口臣口口

造字法:会意漢字結構:上中下结构漢字五行:

異體字:𡂨𡅚𡓶𠽺 𠾅 𠿦 𡁬 𡂨 𡅚 𡓶 𡓿𡂨𡅚𡓶

愚蠢而頑固:~頑。~猾(貌似愚悍實則狡猾的人)。

奸詐:~訟。

有聲而不能成語:~喑(喑啞)。