康熙字典是免費的在線辭海新華字典查詢網站,內容來源於網絡,如有侵權請及時通知我們刪除。

康熙字典網絡版共收錄48079個漢字,含增補、補遺、考證的漢字,提供漢字起源、字形演變、甲骨文、金文、象形文的查詢,資料翔實且豐富。

康熙字典 創作共享 免費使用 蘇ICP備11037243號

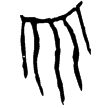

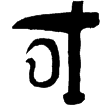

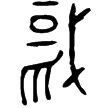

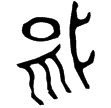

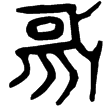

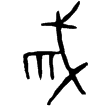

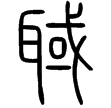

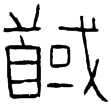

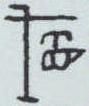

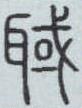

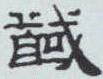

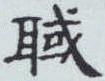

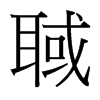

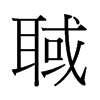

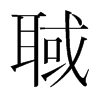

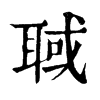

“馘”字有兩個寫法。一個左旁是首級的 “首” (人頭); 一個是耳朵的“耳” 。原因來自古時作戰的記功方法: 最初是勝方割下敵人的頭向上司報功時記數,所以寫作“馘” ; 後因殺戮太多,攜帶人頭不便而改為割取敵人左耳,此義寫作“聝”。《說文》: “聝,軍戰斷耳也。” 甲骨文1-2和金文1右旁都是“戈” (兵器), 表示戰爭和殺伐。 甲骨文的“首”寫作“ ” , 是突出眼目的人頭形, 在組字時常用“目”代“首” ;金文將戈上的垂纓“

” , 是突出眼目的人頭形, 在組字時常用“目”代“首” ;金文將戈上的垂纓“ ” (飾物, 常用於掛人頭或栓人耳)寫作“爪” ,表示抓獲。以上字形屬會意字。金文2和小篆將“戈”寫作“或” ,或是“國”的初文,表明殺伐是國與國之間的鬥爭。小篆分別寫作“馘”與“聝”。隸書簡化了小篆的弧筆,跳出象形字的藩籬。

” (飾物, 常用於掛人頭或栓人耳)寫作“爪” ,表示抓獲。以上字形屬會意字。金文2和小篆將“戈”寫作“或” ,或是“國”的初文,表明殺伐是國與國之間的鬥爭。小篆分別寫作“馘”與“聝”。隸書簡化了小篆的弧筆,跳出象形字的藩籬。

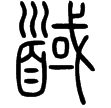

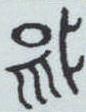

圖為 “象形字書畫” 造形

【卷十二】【耳】

『說文解字』

軍戰斷耳也。《春秋傳》曰:“以爲俘聝。”从耳或聲。馘,聝或从首。古獲切

『說文解字注』

(聝)軍戰𣃔耳也。大雅。攸馘安安。傳曰。馘、獲也。不服者殺而獻其左耳曰馘。魯頌。在泮獻馘。箋云。馘所格者之左耳。春秋傳曰。㠯爲俘聝。左傳成三年文。从耳。或聲。古獲切。古音在一部。

(馘)聝或从𩠐。今經傳中多从首。

聝的部首:耳部外筆畫:8筆畫總數:14倉頡號碼:sjirm

四角號碼:13450鄭碼查詢:cejaBig5編碼:E3A2gb2312碼:none

uni-code:基本区 U+805D首尾分解:部件分解:

造字法: 漢字結構:左右结构漢字五行:

異體字:馘䤋 𢦛馘

同“馘”。