康熙字典是免費的在線辭海新華字典查詢網站,內容來源於網絡,如有侵權請及時通知我們刪除。

康熙字典網絡版共收錄48079個漢字,含增補、補遺、考證的漢字,提供漢字起源、字形演變、甲骨文、金文、象形文的查詢,資料翔實且豐富。

康熙字典 創作共享 免費使用 蘇ICP備11037243號

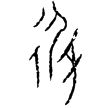

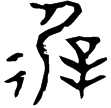

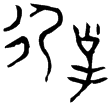

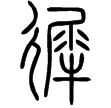

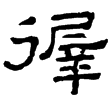

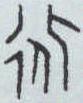

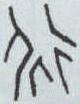

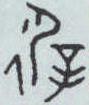

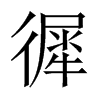

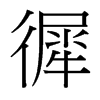

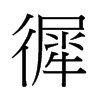

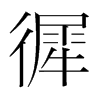

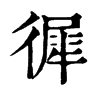

“遲”是動作緩慢。慢慢地行。引申遲鈍。《說文》: “遲,徐行也。” 因“遲”指慢行,所以甲骨文中有一“彳”字符(彳讀chì,是 “行”的省文。作為部首表示行動、走)。另一邊是“尼”字( “尼”是親昵的“昵”的初文。是兩個人臀部相摩的形狀。親昵自然是緩慢纏綿的動作),與“彳”組合起來,恰可表示 “動作緩慢” 。金文和 “說文籀文”將甲骨文的 “彳”寫作“辵” (讀chuò ,是“彳”字下麵加一表示腳和走的“趾”。後俗稱 “走之” ),而將甲骨文的 “尼”字寫成“辟”字,即受了刑的奴隸形(詳見“辟”釋)。受了刑的奴隸行動自然遲緩。字義與甲骨文不矛盾。小篆有兩個寫法: 一、將金文的“辟”寫成“犀” 。“犀”是“犀牛” ,但從字形講是人身後尾隨著牛,行動自然不快; 二、將“辟”字的“辛”省筆作“二” ,屬古簡化字。隸書(漢《禮器碑》、晉《辟雍碑》 )分別寫作“ ” 、 “

” 、 “ ”。今簡化字統一寫作“遲” 。

”。今簡化字統一寫作“遲” 。

圖為 “象形字書畫” 造形

【卷二】【彳】

『說文解字』

久也。从彳犀聲。讀若遲。杜兮切

『說文解字注』

(徲)久也。久疑當作夂。从彳。犀聲。讀若遲。杜兮切。十五部。按廣韵?杜奚切。久待也。無徲字玉篇、集韵有徲無?。未知孰是。廣雅。徲徲往來也。丈尸反。