康熙字典是免費的在線辭海新華字典查詢網站,內容來源於網絡,如有侵權請及時通知我們刪除。

康熙字典網絡版共收錄48079個漢字,含增補、補遺、考證的漢字,提供漢字起源、字形演變、甲骨文、金文、象形文的查詢,資料翔實且豐富。

康熙字典 創作共享 免費使用 蘇ICP備11037243號

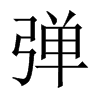

弹

【繁體漢字】彈,【漢語拼音】dàn,tán,【漢字註音】dàn,tán

【語音朗讀】

【寅集下】【弓】【弹字五行屬火】

【寅集下】【弓字部】

〔古文〕𢎝【唐韻】【集韻】【韻會】徒案切【正韻】杜晏切,𠀤音憚。

【玉篇】行丸也。

【吳越春秋】彈生於古之孝子。孝子不忍見父母爲禽獸所食,故作彈以守之。

【李尤·彈銘】昔之造彈,起意弦木。以彈爲矢,合竹爲樸。

又彈丸,喻小也。

【史記·虞卿傳】此彈丸之地。

又鬼彈。

【水經注】永昌郡北山水傍,瘴氣特惡,氣中有物,不見其形,其作有聲,中木則折,中人則害,名曰鬼彈。

又【廣韻】徒干切【集韻】【韻會】唐干切【正韻】唐闌切,𠀤音檀。

【廣韻】射也。

【集韻】彈丸射也。

【左傳·宣二年】晉靈公從臺上彈人,而觀其避丸也。

又擊也。

【史記·孟嘗君傳】馮驩彈其劒而歌。

又【韻會】鼓爪曰彈。

【屈原·漁父】新沐者必彈冠。

【史記·五帝紀】舜彈五絃之琴。

又【廣韻】糾也。

【增韻】劾也。

【周禮·地官·里宰註】街彈之室。

【疏】漢時在街置室,檢彈一里之民。

【後漢·史弼傳】州司不敢彈糾。

又掉也。

【周禮·冬官考工記】句兵欲無彈。

【註】句兵,戈戟屬。彈謂掉也。

又彈棊。

【西京雜記】成帝好蹴踘,羣臣以爲勞。帝曰:可擇似而不勞者奏之。家君作彈棊以獻。

又叶徒沿切,音田。

【陸機·文賦】抱景者咸叩,懷響者必彈。或因枝以振葉,或沿波以討源。又𢎚字。

詞條更新時間:2026-02-04

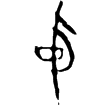

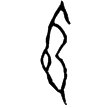

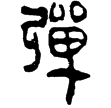

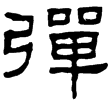

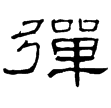

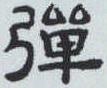

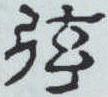

“彈” 本指古時的彈弓和彈弓發射的彈丸。《說文》 : “彈,行丸也。 從弓, 單聲。 ” “彈” 字甲骨文寫作 “ ” 或 “

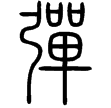

” 或 “ ” , 前者是弓弦上有一丸形,表示彈丸,後者弓弦呈虛線形,用彈丸射出後弦在顫抖來表示彈(tán)義。造字者雖匠心巧妙,但仍易與弓、弦等混淆(甲骨文的“彈” 也釋作 “弦” ) 。所以小篆在弓旁加一聲符 “單” 字,組成 “從弓,單聲” 的形聲字,以示彈射; 另在弓旁加一 “丸” 字表示射出的彈丸。 隸書寫作 “

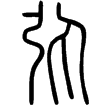

” , 前者是弓弦上有一丸形,表示彈丸,後者弓弦呈虛線形,用彈丸射出後弦在顫抖來表示彈(tán)義。造字者雖匠心巧妙,但仍易與弓、弦等混淆(甲骨文的“彈” 也釋作 “弦” ) 。所以小篆在弓旁加一聲符 “單” 字,組成 “從弓,單聲” 的形聲字,以示彈射; 另在弓旁加一 “丸” 字表示射出的彈丸。 隸書寫作 “ ” 。

” 。

圖為 “象形字書畫” 造形

(说文解字未收录“弹”字头,请参考“彈”字:)

【卷十二】【弓】

《說文解字》

行丸也。从弓單聲。𢎫,彈或从弓持丸。徒案切

《說文解字注》

(彈)行丸也。左傳:晉靈公從臺上彈人。而顴其避丸也。引申爲凡抨彈,糾彈之偁。从弓單聲。徒案切。十四部。亦平聲。

(𢎫)或說彈从弓持丸如此。各本篆形作𢎫。今正。汗𥳑云:𢎝,彈字也,出說文。又偑觿,集韵皆有𢎛字。葢古本說文从弓而象丸形。與玉部朽玉字同意。

弹的部首:弓部外筆畫:8筆畫總數:11倉頡號碼:ncwj

四角號碼:18256鄭碼查詢:yzkeBig5編碼:BC75gb2312碼:B5AF

uni-code:基本区 U+5F39首尾分解:弓单部件分解:弓单

造字法:形声;从弓、单声漢字結構:左右结构漢字五行:火

異體字:彈 弾 𢎚 𢎝 𢎟 𢎩 𢎫 𢎬